原创 沈公子 青年横财发展会

【Warning:本文涉及大量人偶图片,人偶恐惧症患者请酌情浏览,如感不适请立刻退出。】

前段时间我在家中整理旧物,发现了自己上初中时的一个笔记本,翻开一看,本子里满满的都是SD娃娃贴画。

它一下子就把我吸进了回忆虫洞——曾几何时,疯狂迷恋这种人偶的我,连QQ空间相册里都满是SD娃娃。

现如今,我到了不用QQ改用钉钉的年纪;但很多次,我还是摩拳擦掌,想要买一只小时候的最爱。

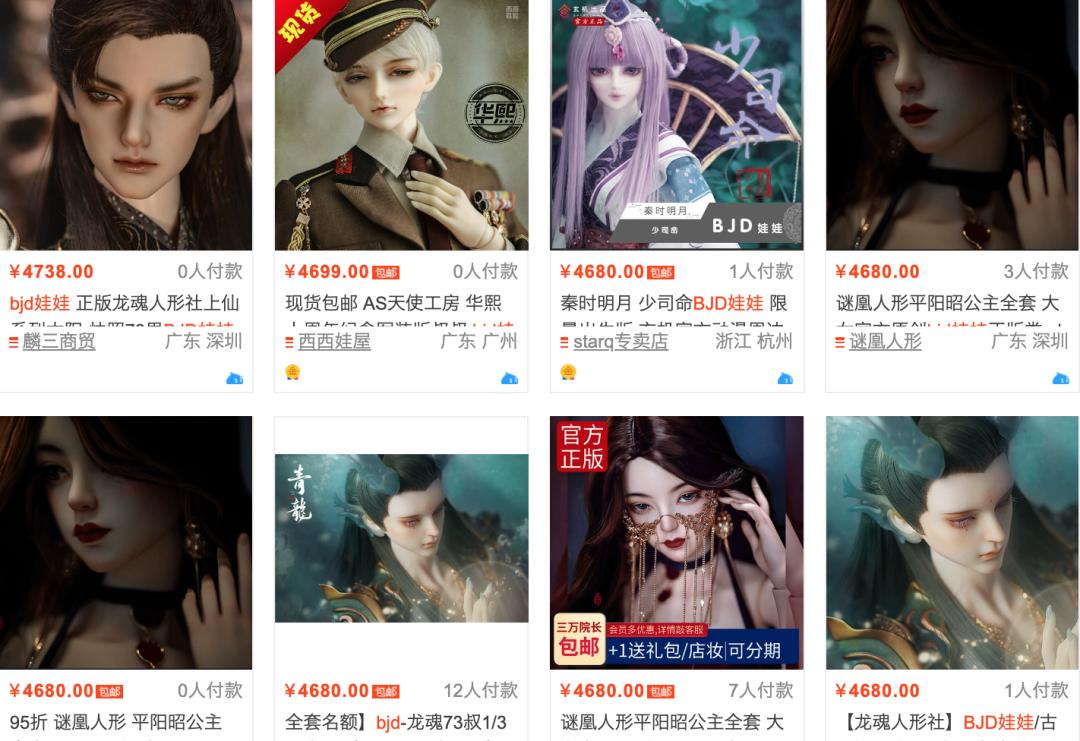

当在电商网站搜索框轻轻敲下“SD娃娃”之后,我发现,这门生意在国内已经大有后浪之意了。

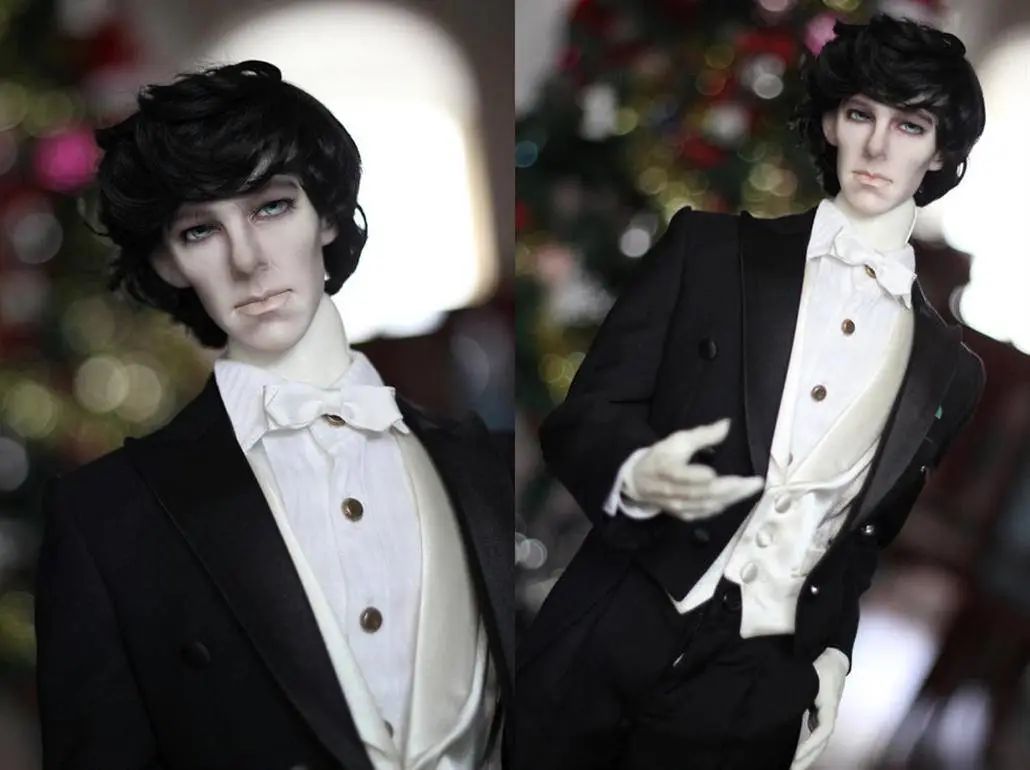

BJD娃娃是Ball-jointed Doll(球型关节人偶)的简称,顾名思义,因为关节处是可活动的球体,这种人偶可以摆出各种各样接近于真人的造型,比普通娃娃不知道高到哪里去了。

BJD娃娃最初起源于工业技术发达的德国,曾一度在俄罗斯上流社会中风靡。之后,娃娃风潮向东吹进了日本。

霓虹人对于这类透着凝固式美感的东西根本无力抗拒;再加上历史上本来就有人偶文化,民众接受程度高;很快,BJD娃娃便在整个日本以迅雷不及百度云的速度流行开来。

像是前面提到的SD(Super Dollfie)娃娃,就是日本人偶界扛把子大师圆句昭浩的代表作。

大约在本世纪初,国内开始有了一定数量的BJD娃娃玩家,十几年来,玩家们紧紧团结在以漂亮娃娃为中心的社区与社群里,猥琐发育ing。

现如今,国内各类小众亚文化如雨后春笋,小小的娃圈,随着这股力量也一并发展了起来。

但是,之所以说娃圈“小”,在于和其他亚文化载体相比,BJD娃娃的受众数量在绝对值上的确少得可怜。

有学者通过问卷调查的方式进行过估算:2017年,全国范围内各类BJD娃娃的消费数量大概在百万上下,娃娃玩家大约在25万左右。这数字根本没法和汉服、Lo裙这种业已出圈的亚文化产品相比。

圈子小、玩家少,最主要的原因在于——BJD娃娃太烧钱了。

单纯从制造层面来看,BJD娃娃原材料价格不低,工艺制作复杂,在人力、运输等方方面面的成本也都比较高昂。

像是比较常见也比较便宜的“八分(22cm左右)”,市面价基本在1000-1500元左右,如果是更大些的“三分(60cm左右)”,价格跟一部高端手机不相上下。

至于更为精美的高端娃娃,则属于“贫穷限制想象力”的代表:

举个栗子,当年李晨向范冰冰求婚时,就斥200万软妹币巨资,找素有“娃界爱马仕”之称的品牌Enchanted Doll,订制了范爷同款BJD娃娃。

燃鹅,BJD娃娃烧钱的地方不在制造层面,而是在周边产业。这其中,也养活了一大批娃圈从业者。

BJD娃娃的一个重要卖点就是“逼真”,无论是写实派还是萌系,对脸部、身材的造型要求都非常高。

在这一环节上,存在且必须存在许多专业设计师进行设计与制作。前面提到的“娃界爱马仕”Enchanted Doll,就是俄裔加拿大设计师玛丽娜·比什科娃创办的品牌。

而像是经典国漫《大鱼海棠》的海报绘制人sheep卍,也是BJD界知名的设计大佬。

既然是娃娃,另一个重要的价值就是“观赏”。精雕细琢的BJD本身就十分精致美观,在妆面造型方面玩出的花头,则更让BJD始终站在了审美鄙视链的顶端。

日常生活中,妹子们热衷的假发、美瞳、配饰……以及眼影腮红等化妆品,在娃娃身上也必不可少。并且,由于娃娃的材料特殊,妆容和衣物如果长时间不更换,很容易对娃娃本身的质量产生影响。

虽然许多娃娃出厂时都有官方妆造,但这根本满足不了玩家们对娃娃的改造热情——轻者自己在电商网站上花钱下单,重者会请专业人士进行搭配。这过程,跟许多妹子进出美容院化妆是一样一样的。

主观和客观原因叠加,催生出了娃圈妆造师的职业。

管中窥豹,我有一位爱好者朋友,每年光到固定的妆造师那里进行搭配,就要花掉4-5位数软妹币;对于专业能力强的妆造师来说,靠给娃娃化妆、做穿搭造型来恰饭,就足够他们活得悠然而惬意了。

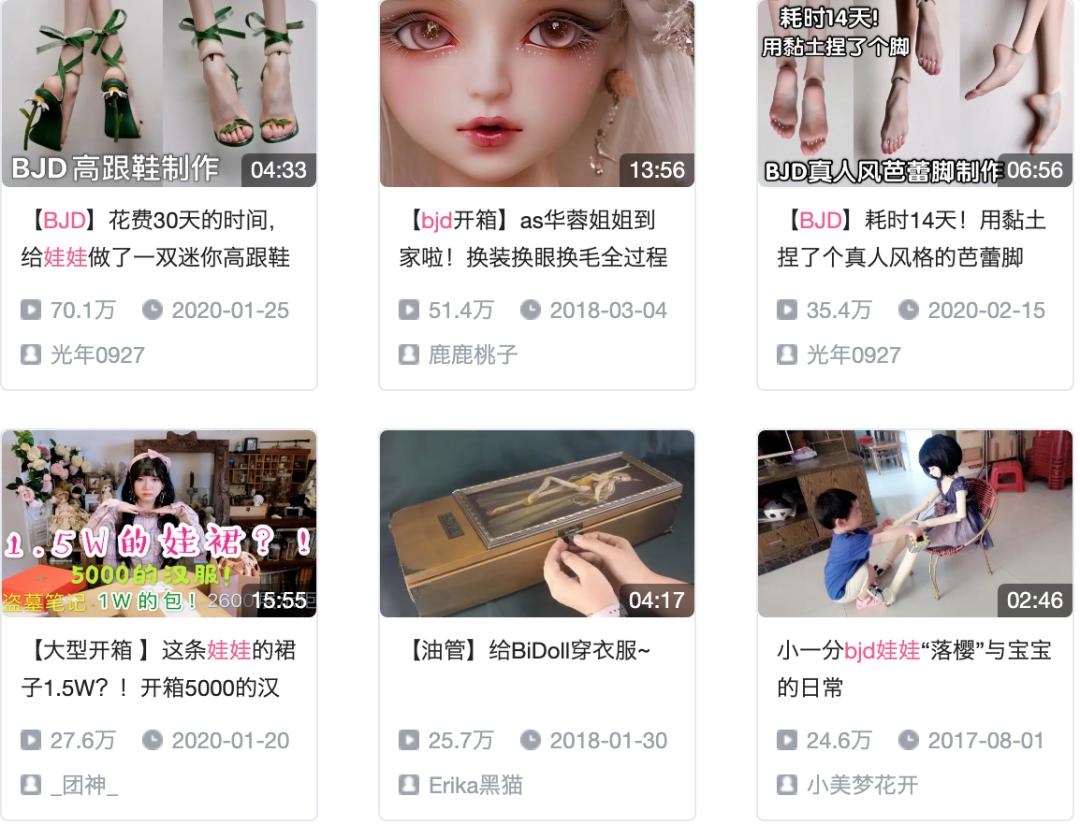

互联网时代,注意力生意不可小觑。和其他亚文化产品,BJD领域同样诞生了一些网红,晒娃、科普、种草……内容可以说是眼花缭乱,嗯,走的路子有博主内味儿了。

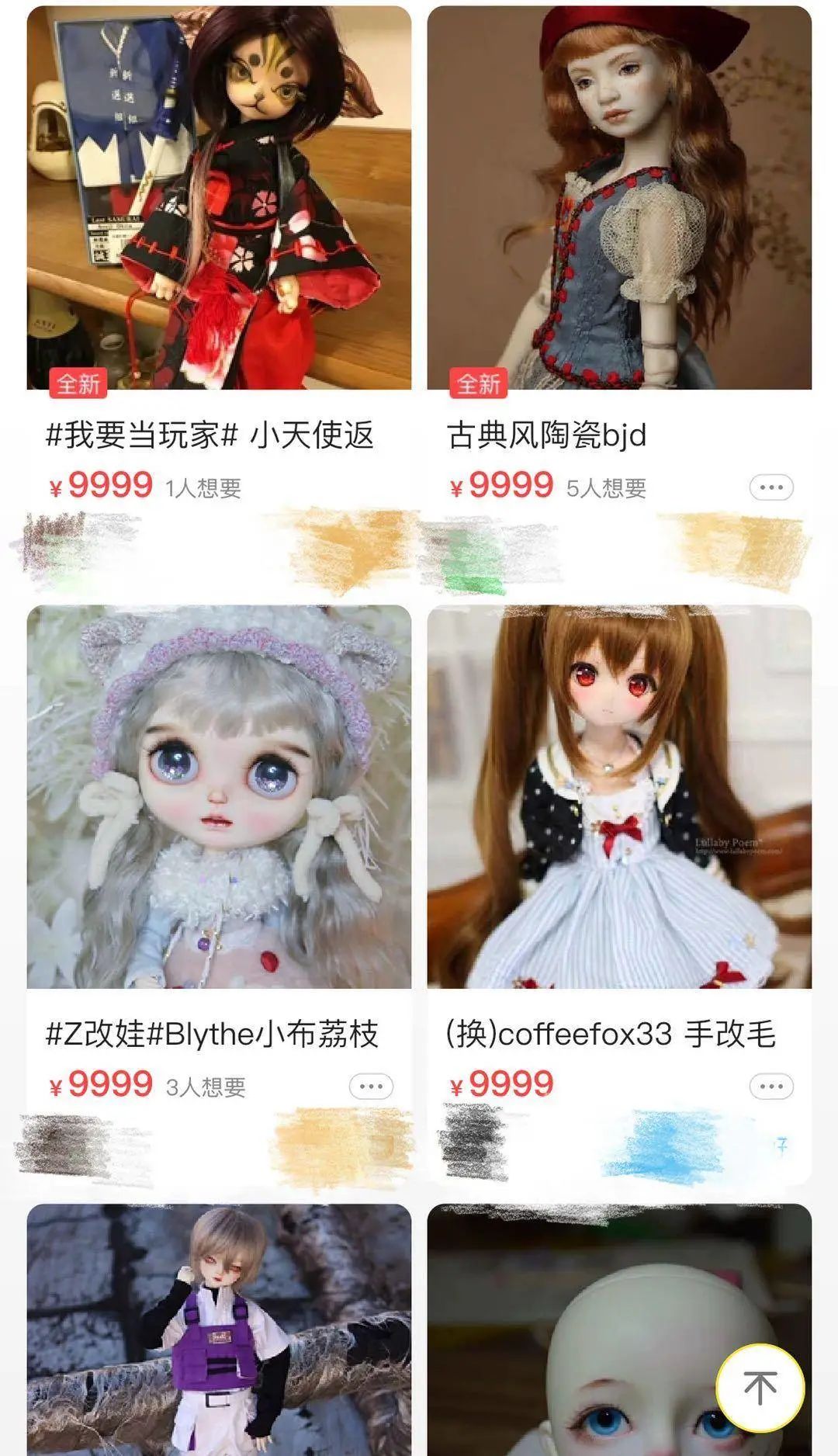

某种程度上,BJD娃娃因为数量稀缺、价格昂贵,可以被看做有“收藏”价值的艺术品。另一方面,正是因为烧钱,许多爱好者架不住空瘪钱包的抗议,也黯然退坑。

这就使得二手交易平台上活跃着大量的二手娃娃卖家。

依据娃娃的不同价值,从制造到售卖再到二手交易的各个环节,其实都把玩家安排得明明白白。

但和Lo裙、汉服等大众亚文化产品相比,BJD更加“自闭”,内部外部的双重因素,使得娃圈的小众与圈层特征更加明显。

从内部视角来看,物质层面高昂的入圈门槛,让爱好者纯度高、敏感性也更强,他们能够做到用爱发电,尽全力维护只属于自己的小团体。

这一点,从娃圈不像其他圈子一般腥风血雨,而是一团和气鲜少撕逼的情况,也能得到佐证。除了“买盗版”是大是大非问题以外,娃圈的爱好者们普遍温和善良。

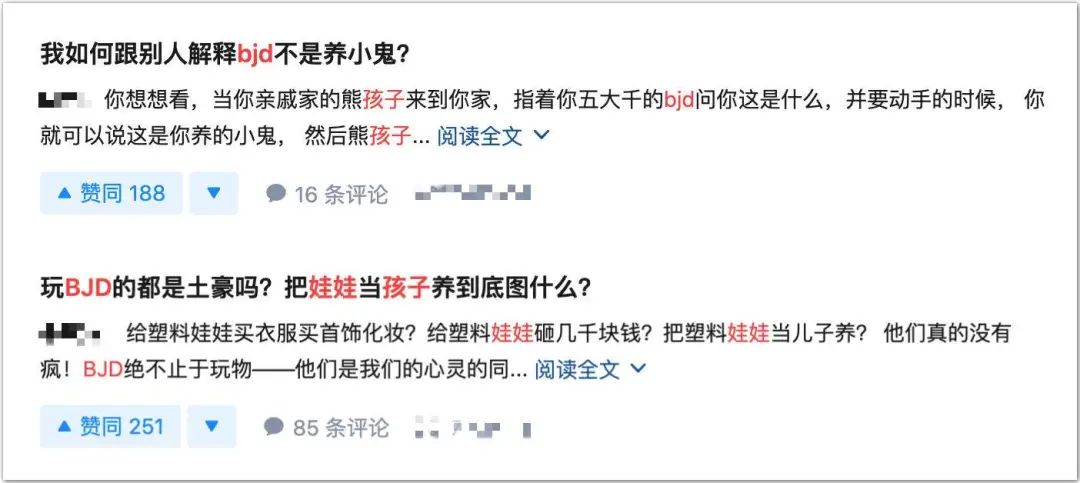

从外部视角来看,BJD娃娃显然具备亚文化孤独叛逆的特征;不了解、不理解、不接受这种“价格高昂却没啥卵用”的BJD娃娃的人群,比我们想象得都要多。

再加上国内文化原因,BJD娃娃被看成“小鬼”一样的不祥之物,更为娃圈蒙上了一层茕茕孑立的阴影。

越是不被理解,娃爹娃娘们的归属感就越强,小圈子就越团结。

这种密不透风的团结感,同样表现在娃圈的黑话上。为了尽可能规避有负面作用的大众,创建一种封闭式语境,一种有门槛的、加密的内部语言体系供自用,是刚需本需。

像上文提到的“八分”、“三分”等表示娃娃规格的词汇就是典型例证。

除此之外,还有类似“白煮蛋(没有上过妆的娃娃)”、“暗箱(放在盒子里不常拿出的娃娃)”、“娃聚(娃爹娃娘的线下聚会)”等等近百个词汇,一般人根本应付不来。

过于封闭和敏感的圈子,让娃爹娃娘们的脑门儿上写了四个大字“生人勿进”,也阻挡了许多想要从中窥探横发机会的人。但事实上,他们才是值得挖掘的小众宝藏群体。

娃娃客单价高,重度爱好者,一年消费个五六位数都是正常操作。能剁得起手的,那都是家中有矿的富翁富婆,“谢邀,人在美国,刚下飞机,先匿了”。

而娃圈在众多设计师和妆造师的带领之下,审美水准始终在线,不少娃爹娃娘甚至被培养出了相当刁钻的品位。又因为BJD娃娃采用订单预售制,制作周期长,想得到中意的那款,靠手速更靠运气,因此心态必须好,也要付出足够的耐心。

总之,娃爹娃娘们的特征可以用一句话概括:收入知乎,品位豆瓣,性格小红书。

烧钱的背后,娃爹娃娘们喜欢养娃,也有着三种深层次的心理原因:审美、移情与怀旧。这其中,也暗含着发财密码。

审美心理不消多说,人类天生是视觉动物,有欣赏并追随美丽面庞的本能。BJD娃娃单靠颜值,就能俘获一票粉丝。

更何况,世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。娃娃起码能够长久地陪在身边。

基于审美基础,也有不少娃爹娃娘,将自我意识投射到了娃娃之中,形成了一种“移情”,借此达到一种满足感。

在他们眼里,娃娃就是现实生活中那个有缺失的、无法变完美的自己的一种替代,这也就解释了为什么很多人痴迷于给娃娃买好看的衣服、化美丽的妆容——

减肥太累,整容太贵,养个娃娃,吃不了亏。极少有人能够抵挡这种“世另我”的幻梦感。

除了对完美自我的投射,娃爹娃娘们投射到娃娃身上的另一种情感,便是怀旧(比如我)。

正所谓“那时候的TA还太年轻,不知道所有未竟的买娃娃的愿望,长大后都会变本加厉地在脑海中闪现”。能够唤醒美好童年记忆的娃娃,有什么理由不买呢?

话又说回来了,移情也好,怀旧也罢,其实不只是BJD娃娃,很多小众生意,总离不开一个“情”字。

想把生意做好,无论是和消费者的需求共鸣,还是效益共鸣,归根结底,都是情感共鸣。

懂情感的人,财运一般不会太差。

参考资料:

《基于价值营销视角下的BJD服饰产品营销策略研究》,潘慧鸣

《BJD玩家的消费行为与消费心理分析》,李晟辰

《BJD娃娃的秘密》,清水baby、元气森林

《亚文化》,迪克·赫伯迪格

设计/视觉:YAN

人点在看,财神爷在看��

原标题:《我爱上了我的梦幻娃娃,并为它大花特花》